मूर्तिपूजा को लेकर “जैन धर्म” में दो मत हैं.

१. पुराना मत कहता है कि “मूर्तिपूजा” शाश्वत है

और अनादि काल से चला आ रहा है जिसकी गवाही लाखों वर्ष पुराने तीर्थ स्थानों में चली आ रही परंपरा है.

२. अभी नए प्रचलित मत (लगभग १००० वर्ष पहले से) का “मूर्तिपूजा में “विश्वास” नहीं है.

कारण – “इससे” आशातना होती है क्योंकि मूर्तिपूजा में “कच्चे” पानी का प्रयोग होता है.

(स्पष्टीकरण के लिए नीचे पढ़ें)

नया मत ये कहता है कि हम “भावों” को ही प्रधानता देते हैं.

ये बात “मन और वचन” के दृष्टिकोण से ही सही है, “काया” के दृष्टिकोण से नहीं.

जैन धर्म में कोई भी साधना पूरी तब तक नहीं होती जब तक मन वचन और काया से उसे ना किया जाए.

यहाँ पर उनका ये तर्क दिया हो सकता है कि “मन” और “वचन” किसके हैं? “काया” के ही तो हैं!

स्पष्टीकरण:

“मृत शरीर” में “मन और “वचन” होते हैं क्या, जबकि “काया” तो होती ही है.

यहाँ ये स्पष्ट हो जाता है कि “शरीर” (काया) का उपयोग जिन-पूजा के लिए किया ही जाना चाहिए यदि सिर्फ “भाव पूजा” से ही सब कुछ “निपट” जाता हो तो फिर “रसगुल्ले” के स्वाद को भी “बस” याद कर के “चख” लिया जाए!

“रसगुल्ले” के “स्वाद” को भी “याद” तो तभी कर सकोगे जब उसे कभी “चखा” हो! और एक बार “रसगुल्ला” चख लिया तो बार बार कौन खाना नहीं चाहेगा?

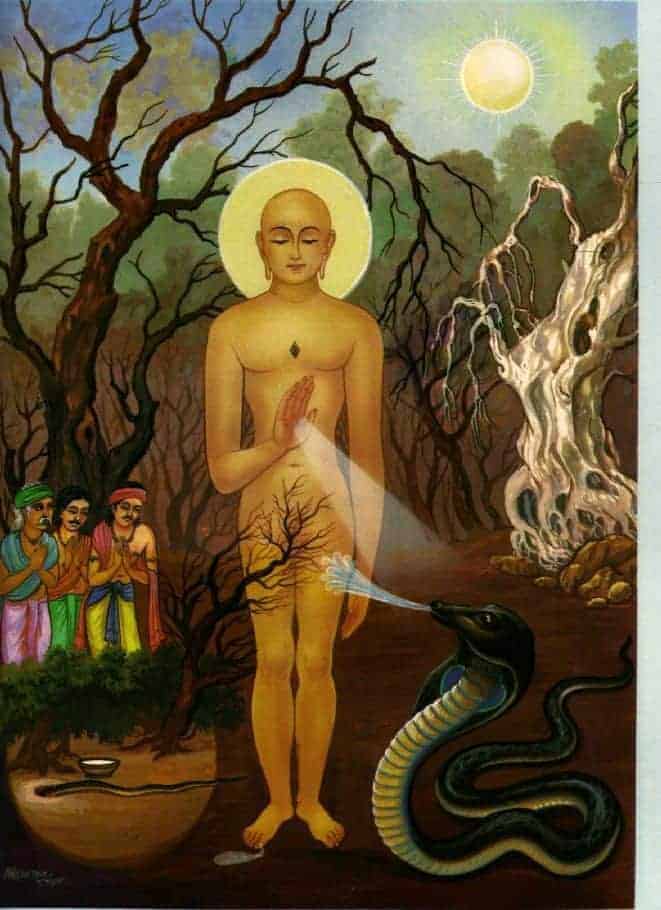

मतलब “जिन-पूजा” में “भगवान” से मिलने कि “अनुभूति” है. और तो और जिन मंदिर में रोज “भगवान” के “कल्याणक” का “महोत्सव” जैसा ही तो मनाया जाता है!

देवलोक में “कच्चे पानी और पक्के पानी” का भेद ही नहीं है. जिस समय “जिन-पूजा” की जाती है, उस समय मंदिर में मानो “देव और देवी” ही भगवान की पूजा करते हैं. जरा देखें कि जिन पूजा के प्रक्षाल के समय भावना क्या है :

“मेरु शिखर नवरावे हो सुरपति”

और अभी “सुरपति” कौन है….

पूजा करने वाला स्वयं!